„Wir wollen ein Museum für alle sein“: Harald Krejci über Verantwortung und Herausforderungen

12. September 2025

Leona Remler & Niklas Koschel

Zwischen Eventkultur, Alltagsbetrieb und gesellschaftlicher Verantwortung: Seit zweieinhalb Jahren leitet Harald Krejci das Museum der Moderne Salzburg (MdM). Im Gespräch mit magazin53a erzählt er von politischen Herausforderungen und Chancen, über die Rolle von Museen in polarisierten Zeiten und warum Kreativität vielleicht die wichtigste Ressource gegen Angst ist

magazin53a: Wie blicken Sie auf Ihre letzten zwei Jahre als Direktor am Museum der Moderne Salzburg zurück?

Harald Krejci: Meine Motivation ist nach wie vor sehr groß. Ich bin sehr motiviert und ich finde, dass es immer spannend ist, wenn es Potenzial zur Veränderung gibt und man neues realisieren kann oder auch muss. Wenn das hier ein Museum wäre, in dem alles passt und man nur noch Programm machen müsste … Da finde ich die Herausforderung eigentlich gar nicht so schlecht.

m53a: Was ist denn die Herausforderung im MdM?

Krejci: Die Herausforderung ist, den Spagat zu schaffen zwischen einer saisonalen Programmierung der Stadt, also dem großen Event-Charakter – das größte Event sind hier natürlich die Salzburger Festspiele … Die Stadt hangelt sich von Event zu Event und wir als MdM sind natürlich ein 365-Tage-Betrieb und agieren daher ganz anders. Teilweise wirken wir dadurch vielleicht für manche behäbig, und dem will ich entgegenwirken. Deswegen gibt es zum Beispiel die Public Programs oder andere Events, die jene Leute auf den Berg holen, die ansonsten nicht kommen würden. Es hilft, ein Sommerfestival zu machen oder – wie wir jetzt auch angefangen haben – Afterwork-Partys im Rupertinum zu veranstalten. Die Herausforderung ist also dieser Spagat zwischen einer starken Eventkultur in Salzburg und dem Museum, das immer da ist … für alle, und zwar wirklich für alle. Das noch stärker in der Stadt zu verankern, das ist glaube ich die große Herausforderung.

m53a: Habt ihr da Fortschritte gemacht?

Krejci: Wenn ich jetzt so zurückblicke, haben wir mit den „Generatoren“ – diesen kleinen Ausstellungen, die ein bisschen anders funktionieren – sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten jetzt zum Beispiel den queeren Generator, der dann weiterlief und viel Programm rundherum geboten hat. Es gibt noch viele Communities, die wir in Zukunft ansprechen wollen. Also gerade auch in Salzburg lebende Personen mit Wurzeln im globalen Süden – wer holt die ab? Im Herbst machen wir wieder etwas zur Bildung von Frauen in Afghanistan und im Irak, ganz einfach, weil es wichtige gesellschaftliche Themen sind.

m53a: Kann denn eine Institution wie ein Museum dann auch (tages-)politisch aktiv werden und Stellung beziehen oder findet sowas ausschließlich auf einer abstrakten Ebene statt?

Krejci: Also es findet natürlich in den Ausstellungen auf einer abstrahierten Ebene statt. Aber ich finde schon, dass sich ein Museum gar nicht auf einen ganz objektiven Standpunkt zurückziehen kann … weil wir sind hier Akteure …

m53a: … also muss es auch Position beziehen?

Krejci: Sagen wir mal so: Es sollte Dinge thematisieren. Es sollte Auseinandersetzungen zu bestimmten gesellschaftlich relevanten Fragen bieten.

m53a: Geht das auch spezifisch – also Position zu beziehen? Wie muss sich beispielsweise ein Museum zum Krieg verhalten, den Israel gegen die Hamas führt und der unzählige unschuldige Opfer fordert?

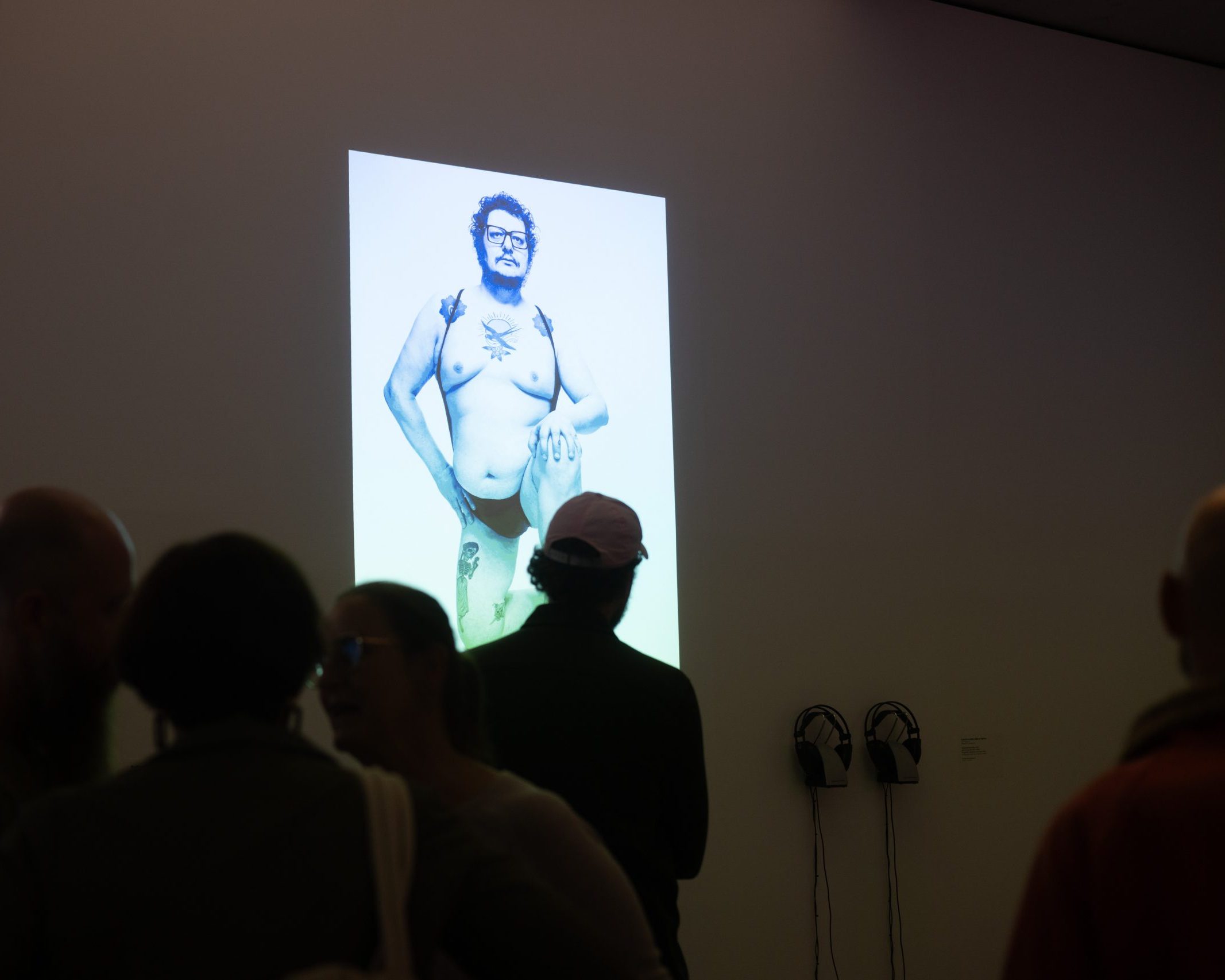

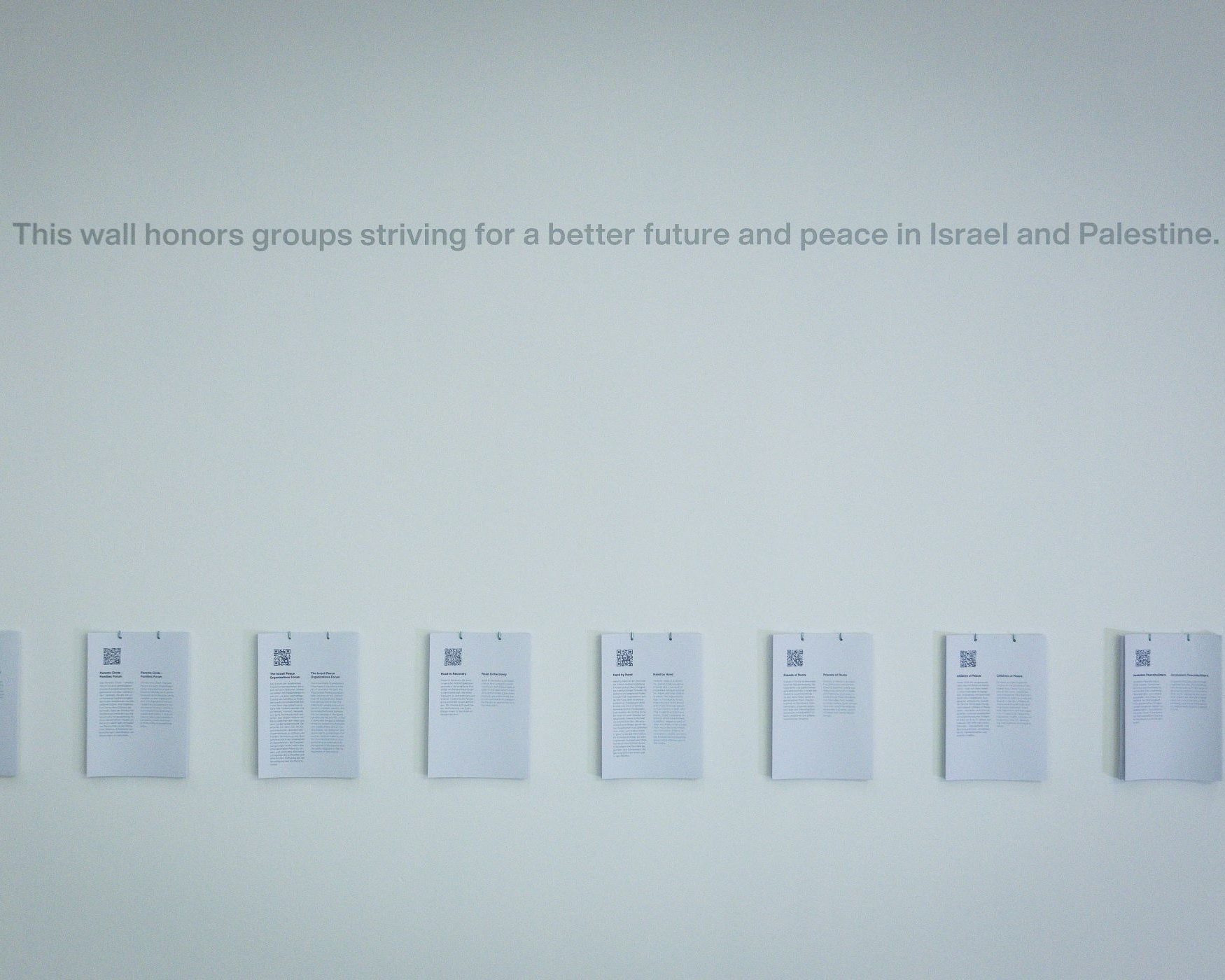

Krejci: Ja, das ist total schwierig, weil wir dann schnell in einer rechtlichen Situation sind. Was darf man rechtlich, was darf man nicht? Wir sind natürlich eine Betriebsgesellschaft des Landes, da muss ich den rechtlichen Rahmen einhalten. Wir haben zum Beispiel nach dem 7. Oktober die israelische Künstlerin Ilit Azoulay eingeladen, eine Ausstellung zu machen. Ilit hat das Projekt gemeinsam mit der Palästinenserin [Maisoun Karaman] entwickelt. Die beiden haben uns berichtet, wie schwierig es war – aber sie haben sich zusammengerauft, trotz dieses sehr spaltenden Ereignisses. In der Ausstellung haben wir dann versucht, verschiedene Hilfsorganisationen, die nicht politisch belastet waren, klar aufzuzeigen. So etwas in die Ausstellung hineinzutragen war schon ein Statement. Ich denke, das Museum kann in solchen spaltenden politischen Situationen ein Ort sein, wo man zumindest zusammenkommen kann … wo man zumindest über diese Themen diskutieren kann. Denn das ist ja oft nicht möglich. Wo sonst kannst du eigentlich über dieses Thema sprechen? Und ich glaube, dass das Museum – gerade aufgrund der politischen Spaltungen, aber auch wegen der ganzen digitalen Frage nach faktenbasierten Informationen und Nachrichten – immer mehr ein Ort sein kann, vielleicht sogar ein Ort sein muss, an dem das stattfindet.

m53a: Das Museum sollte dann also ein Gegenpol zu dem sein, was aktuell die kulturelle Debatte bestimmt. Stichwort politischer Rechtsruck oder auch die gesamte Art und Weise, wie wir kommunizieren, die sich ja total verändert.

Krejci: Richtig. Wir sind quasi Hüter von Kunst, die aus der Gesellschaft heraus produziert wird. Dadurch sind wir nahe an der Gesellschaft dran und können darauf einwirken, wie auf Dinge geblickt wird. Ich denke da zum Beispiel an Rose English: Die Ausstellung kam bei bestimmten Leuten wahnsinnig gut an und dann gab es welche, die halt einfach gar nichts damit anfangen konnten. Also muss man die Objekte befragen: Was ist denn jetzt eigentlich in diesem Foto zu sehen, wenn eine Frau mit einem Pferdeschweif auf einem Pferd sitzt? English ist eine queere Künstlerin. Natürlich hat sie einen anderen Blick auf einen weiblichen Körper. Diese Tier-Mensch-Beziehung war ein Reflex auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der britischen Gesellschaft. Das sind Möglichkeiten auf der künstlerischen Ebene, hier Problematiken aufzuzeigen. Mit Doris Uhlich hatten wir außerdem ein Rahmenprogramm in Kooperation mit der Sommerszene unter dem Motto: Lass den weiblichen Körper gegen diese bedrohende männliche Architektur unseres Museums ankämpfen, um zu zeigen, wie sie damit umgeht, wie sie das interpretiert. Das halte ich für spannende Fragen und damit wollen wir das Haus auch öffnen.

m53a: Bereitet es Ihnen Sorgen, wie sich dieses Erstarken rechter Ränder auch auf museale Institutionen in der Struktur auswirken kann bzw. wie öffentlich finanzierte Einrichtungen nunmal auch von gewählten Regierungen abhängig sein können?

Krejci: Also ich bin als Geschäftsführer ein Vertreter des Landes Salzburg und gleichzeitig natürlich künstlerischer Leiter des Museums. Wir haben festgelegt: Wir wollen ein Museum für alle sein. Und über dieses „Museum für alle“ kann ich natürlich sehr gut argumentieren. Da redet mir das Land überhaupt nicht rein. Es gab noch nie die Situation, dass mir angeraten wurde: „Machen Sie eine Ausstellung zu Künstler:in XY.“ Das hat in den zweieinhalb Jahren nie stattgefunden.

m53a: Auch nicht was die inhaltlichen Schwerpunkte angeht? Ein „Museum für alle“ ist natürlich schön, aber dieses „alle“ … was bedeutet das? Gerade der rechte Rand definiert ein „wir” oder „alle” im Zweifel ganz anders. Nämlich exklusiv statt inklusiv, ohne multiperspektivischen Anspruch und ohne die dezidierte Teilhabe und den Schutz von Minderheiten.

Krejci: Auch vom politisch rechten Rand gab es bis jetzt noch keine Beschwerden an die Direktion. Es gibt immer mal wieder jemanden, der sich über Gender-Schreibweisen ärgert und dem Luft macht – da biete ich dann immer eine persönliche Führung an und dann kommt nichts zurück. Ich merke, dass grundsätzlich in Salzburg eine Akzeptanz da ist für das, was wir tun.

Es ist so: In der bildenden und zeitgenössischen Kunst gibt es progressive Tendenzen, die ein Museum zeigt, um zu begreifen, in welche Richtung es geht. Künstler:innen sind Seismografen und wir sind letztendlich Vermittler dieser Seismografen. Aber mir geht es dann eher darum, niederschwellig zu vermitteln und Barrieren abzubauen. Es ist natürlich eine heikle Zeit, das wissen wir. Ich erwarte einen heißen Kulturkampf im Herbst in Salzburg, gerade weil es jetzt an die Budgets geht. Und natürlich sind wir der perfekte Spielball … weil wir sind vom Land, machen aber für die Stadt auch Programm, die SPÖ/KPÖ geführt ist. Aber ich habe auch immer klar gesagt: Ich habe mit Tagespolitik nichts zu tun. Ich bin Leiter einer Betriebsgesellschaft beziehungsweise Vertreter einer Betriebsgesellschaft. Da müssen wir das Museum auch auf kaufmännischer Ebene bestmöglich führen.

Wenn das alles passt, dann brauche ich mir sicher auch auf der künstlerischen Seite keine Sorgen machen. Und ich habe auch immer gesagt: Ich bin für ein bestimmtes Programm hier genommen worden und es gibt für mich keinen Grund, das Programm zu ändern. Jetzt hat sich die politische Landschaft eben geändert. Was sollen wir tun? Es wird sich künstlerisch nichts ändern, weil sich die Politik ändert.

m53a: Sie haben die Kulturförderungen schon angesprochen. Dieses Jahr gab es bereits eine Reihe von Kürzungen – gerade kleine, nicht kommerzielle Einrichtungen und Projekte oder Initiativen haben stark darunter zu leiden. Inwiefern ist das MdM davon betroffen?

Krejci: Die Kürzungen für dieses Jahr konnten wir noch ganz gut ausgleichen. Aber wir schauen natürlich auch ein bisschen nachdenklich in die Zukunft. Das Budget für 2026 ist von Seiten des Landes noch offen. Aber ich kann nur sagen: Wir setzen das Geld wirklich sinnvoll ein, wir versuchen zu sparen, wir versuchen aber auch gleichzeitig natürlich ein tolles Programm zu liefern und diesen Spagat zu meistern.

m53a: Wie wirken sich solche Kürzungen konkret auf das Programm aus?

Krejci: Die längeren Laufzeiten einzelner Ausstellungen sind schon auch Teil davon. International entwickelt sich der Trend zu längeren Ausstellungen – das merkt man auch in anderen Häusern, weil es einfach nachhaltiger ist. Wir mussten auch sparen und haben die Rob-Voerman-Ausstellung deshalb über das Jahr laufen lassen.

Natürlich spüren wir einen leichten Seitenwind durch die politische Situation. Ich bin von Schwarz-Pink-Grün hier ins Haus berufen worden und jetzt ist es Schwarz-Blau – das heißt, auf der Finanzebene ist der Druck extrem hoch, nicht zuletzt wegen des Spardrucks des Landes und des Bundes. Auf der inhaltlichen Ebene aber gibt es keinen Druck und ich bleibe dabei, dass ich Frauen, Männer, und Nicht-binäre Personen zeige.

m53a: Wie transparent sollten Museen mit finanziellen Engpässen umgehen? Sollte man als öffentliche Einrichtung offen über Budgetprobleme sprechen, um zu zeigen, welchen Wert Kulturförderung hat – besonders für Institutionen, die Vielfalt und demokratische Werte vermitteln? Gerade in politisch angespannten Zeiten könnte das ein wichtiges Signal senden.

Krejci: Also wir machen das sehr deutlich im Aufsichtsrat und dort bekommen wir auch volle Unterstützung. Das ist für mich auch der richtige Rahmen. Aber ich halte es für unelegant, die Öffentlichkeit zu wählen, um dann zu rechtfertigen: „Deshalb können wir nur das und das machen.“ Unser Anspruch ist: Egal wie knapp das Budget ist, das Programm muss stark bleiben. Wir machen immer ein gutes Programm. Wir haben einfach ein bestimmtes Geld, mit dem wir arbeiten müssen und, wenn es nicht reicht, suchen wir das Gespräch mit Sponsoren. Gleichzeitig möchte ich betonen: Das Land Salzburg unterstützt uns aktiv. Es gibt einen laufenden Austausch und auch den klaren Willen, uns mit zusätzlichen Fördermöglichkeiten zu helfen. Wir werden also nicht allein gelassen. Auch wenn klar kommuniziert wird: Die Länder müssen sparen. Das ist die Realität, mit der wir arbeiten müssen.

m53a: Über den Spagat, den das MdM aufgrund des Event-Charakters der Stadt leisten muss, haben wir bereits eingangs gesprochen. Pünktlich zur Festspielzeit habt ihr euch dafür entschieden, anstelle eine neue Ausstellung zu eröffnen, eine Intervention in eine schon Bestehende zu integrieren.

Krejci: Ja, als Christina Penetsdorfer noch [als Chefkuratorin] am Haus war, war der Wunsch da, im Sommer für das Festspielpublikum ein ‚Special‘ zu organisieren. Wir haben geplant, eine Künstlerin oder einen Künstler einzuladen, um in der Nika-Neelova-Ausstellung eine Intervention zu zeigen.

m53a: Wurde das von Anfang an auch mitgedacht?

Krejci: Wir waren uns einfach einig, dass im Sommer für die Festspiele irgendwas passieren muss. Ein Gastauftritt zum Beispiel. Im gemeinsamen Brainstorming haben wir Sylvie Fleury auf die Liste gesetzt. Ich bin mir sicher, dass es keine bessere Künstlerin hätte sein können, die man in diese Ausstellung integriert.

m53a: Rein formal ist diese Intervention zumindest ein deutlicher Gegensatz zu Nika Neelovas Ausstellung Casacade, oder?

Krejci: Natürlich bringt es nochmal einen Aspekt rein, der sich auch ein bisschen unterscheidet, der aber trotzdem, denke ich, sehr gut ins Gesamtkonzept passt. Christina [Penetsdorfer] hat auf der Ebene 3 sehr schön diese Gesamtinstallation kuratiert und die Ausstellung zu einer Landschaft, einer archaisch-futuristischen Landschaft geformt. Und jetzt taucht in dieser Landschaft praktisch eine Sylvie Fleury auf – wie ein archäologischer Fund. Wenn der Stepper von Jane Fonda zum Beispiel in Bronze gegossen neben Steinzeitwerkzeug liegt, dann ist das eben auch Kultwerkzeug. Dann sind beides kultische Gegenstände – auch ‚Kult‘ im Sinne der Popkultur. Das macht ganz viel auf, aber ist auch total zugänglich. Und Sylvie Fleury ist ja eine Künstlerin, die die Frage stellt: Was unterscheidet jetzt den Alltagsgegenstand vom Kunst- bzw. Kultobjekt? Diese Frage wird plötzlich total spürbar im Dialog mit Nika Neelovas Werken. Alles in allem ist es eine kleinere Intervention … und doch sind es elf Arbeiten. Und elf Arbeiten, das macht im Grunde eine ganze Ausstellung.

m53a: Auf welche Ausstellungen können wir uns nächsten Sommer freuen?

Krejci: 2026 zeigen wir hier am Mönchsberg erstmals im deutsch-österreichischen Raum eine große Retrospektive von Charlotte Perriand. Perriand ist in der Kunstszene natürlich gut bekannt, außerhalb kennt man ihre Stühle oder die Chaiselongue, die von ihr gestaltet wurde – nicht, wie häufig fälschlich verbreitet, von Le Corbusier. Das werden wir auch thematisieren. Wir versuchen diese Frau, so wie sie gearbeitet hat, in den Vordergrund zu stellen. Im Rupertinum werden wir für das nächste Jahr im Sommer Georgia Gardner Grey einladen. Ich finde gerade im Sommer ist es auch wichtig, dass es jüngere Positionen gibt, die zur Festspielzeit mit einer Ausstellung präsent sind.

m53a: Wenn Sie noch weiter in die Zukunft blicken: Wie stellen Sie sich das ideale Verhältnis zwischen Museum und Gesellschaft vor?

Krejci: Ich glaube, wenn man so schaut, wie es weitergeht – also weil ihr die Frage nach rechten Tendenzen oder einer polarisierten Gesellschaft durch Rechtsruck gestellt habt: Wir werden das Konzept nicht verändern in dem Sinne, dass wir weiterhin gleichberechtigt Männer und Frauen oder nicht-binäre Personen zeigen. Dieser Weg ist beschritten und ist meiner Meinung nach auch nicht umzukehren. Das ist etwas, wo die Gesellschaft einfach schon weiter ist und die Museen noch hinterher sind. Mein Ansatz ist, dass die Leute nicht mit mehr Wissen aus dem Museum herauskommen sollen, sondern kreativ. Das Museum fördert Kreativität. Weil Kreativität uns auch hilft, gegen Angst zu operieren. Angst und Furcht sind die größten Keulen gegen jede Form von Kreativität. Und die brauchen wir im Alltag. Jeder Beruf ist kreativ in gewisser Weise. Alles, was wir tun, hat mit Kreativität zu tun. Das ist vielleicht etwas, was ich auch aus dem angelsächsischen Raum mitnehme: Die Idee, inspiriert aus dem Museum zu kommen, nicht mit mehr Wissen – das kommt dann automatisch. Denn Erfahrung ist auch eine Form von Wissen.

Harald Krejci (* 1970)

ist seit 2022 Direktor des Museums der Moderne Salzburg. Der österreichische Kunsthistoriker und Kurator studierte in Augsburg und München und war zuvor wissenschaftlicher Leiter des Archivs der Kiesler- Stiftung Wien und Chefkurator des Museum Belvedere in Wien.

Das könnte dich ebenfalls interessieren

Vom Sichten und Finden: Stefanie Pirkers kuratorische Praxis am FOTOHOF

Juli 22, 2024

Einen Schritt voraus: Philip Tsetinis fotografische Utopien

März 14, 2025